- TEL: 0250-25-3981

- FAX: 0250-25-3986

| 事業名 | 遺跡名 | 所在地 | 時代 | 発掘調査 予定期間 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国道7号朝日温海道路 | 上野(かみの)遺跡第9次 | 村上市猿沢・檜原 | 縄文時代後期 | 4~10月 | |

| 国道253号八箇峠道路 | 六日町藤塚(むいかまちふじづか)遺跡第11次 | 南魚沼市余川 | 古墳時代・飛鳥時代・鎌倉時代 | 10~11月 | |

| 国道253号八箇峠道路 | 金屋(かなや)遺跡第9次 | 南魚沼市余川 | 奈良時代・平安時代 | 9~11月 | |

| 国道8号柏崎バイパス | 丘江(おかえ)遺跡第13次 | 柏崎市田塚 | 弥生時代・鎌倉時代・安土桃山時代 | 6~9月 | |

| 国道253号上越三和道路 | 弥五郎(やごろう)遺跡第3次 | 上越市三和区岡木 | 古墳時代・平安時代 | 4~10月 | |

| 国道253号上越三和道路 | 古屋敷割(ふるやしきわり)遺跡第3次 | 上越市三和区上広田 | 古墳時代~室町時代 | 6~9月 | |

| 磐越自動車道 | 沖ノ羽(おきのは)遺跡第3次 | 新潟市秋葉区七日町 | 古墳時代~平安時代 | 6~11月 | |

upload:2025/4/9

遺跡の調査はどのように行われているのでしょうか?手順を説明します。

表土の除去現在の地表面より下に大昔の地表が残っていることが多くあります。 土の様子を見ながら、土器や石器など昔の人々がのこした遺物の含まれている層まで、人力もしくは重機で薄く少しずつていねいに上の土を取り除きます。 |

重機による表土除去 |

|

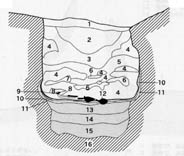

遺構の確認人の手で遺物の含まれている土層(遺物包含層と呼びます)を取り除き、遺構を探します。遺構は人々の暮らした住居の跡や墓、ゴミ捨て場など、人々が生活する中で、掘り下げたり、土を積み上げたりした痕跡のことをいいます。さまざまな遺物がたくさん出土している場所を注意深く見ていくと土の色が変わっていることに気がつきます。 |

遺物包含層の掘削 |

遺構の検出状況 |

遺構の調査土の色が変わっているところを移植ゴテや竹ベラで慎重に掘り下げていくと、昔の人々の暮らした住居の跡や人々が葬られた墓などの輪郭がきれいに出てきます。土器が押しつぶされた状態で見つかることもあり、遺構の時代を決める手がかりとなります。 |

遺構掘削作業 |

遺物の出土状況 |

遺構の実測掘り終わった遺構は、1つ1つ写真を撮り、図面に記録していきます。普通は人の手で遺構の大きさ・幅・深さなどを測りますが、コンピュータなどで測量することもあります。この作業で、屋外の発掘調査は終了です。 |

遺構の実測 |

図面 |

水洗い・註記掘り出した遺物は、ブラシで水洗いして汚れを落とし、形や模様がよく見えるようにします。乾燥させた後、破片1つずつに遺跡名・遺構名・層位などを記入して、遺物の戸籍登録を行います。遺物は材質(土器・石器・金属製品・木製品など)・形によって分類されます。 |

遺物の水洗い作業 |

註記作業 |

接合・復元土器は昔の人が捨てたときすでに壊れてしまっていることが多いため、遺跡のあちこちに散らばって土から掘り出されます。そのため、パズルのように同じ破片どうしをくっつけて(接合)できるだけもとの形に復元します。どうしても破片が足りないときはセメントや石膏などでおぎなって元の形にしていきます。 |

接合作業 |

復元後 |

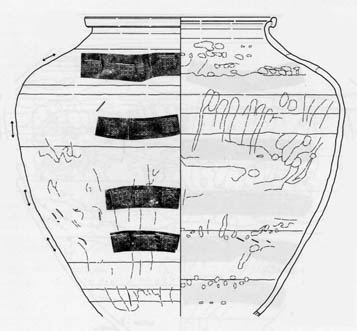

実測報告書に掲載する土器や石器について、大きさや形、模様など細かく観察して実物大の図面を作成します(実測)。土器は模様の種類や付け方、粘土の積み上げ方を、石器は形や使用した痕跡、打ち欠いた順番など写真ではわからない情報を注意して書き上げます。 |

木製品の実測 |

甕の実測図 |

報告書の刊行発掘調査を行った遺跡の記録は調査報告書としてまとめられます。この段階で、遺跡の発掘調査は完全に終了します。報告書の中には、遺構や遺物の出土した状況や出土した遺物の分類結果、実測図、写真など調査の成果が盛り込まれます。 |

報告書 |